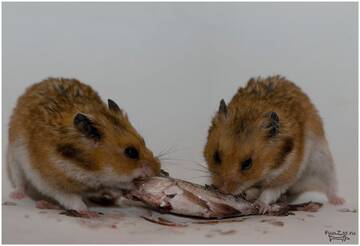

Выдры в недрах тундры тырят ядра кедров.

А вчера в Малайзии выдры напали на женщину во время пробежки по парку.

Инцидент произошел в штате Сабах. На кадрах с места заметно, что особей было не менее восьми. Они искусали ее и убежали. Животные отправились в сторону парковки и после этого исчезли. У пострадавшей тем временем обнаружили несколько глубоких ран. В прошлом животные нередко нападали на людей как в Азии, так и в США. Например, в августе выдра покусала трёх девушек в штате Монтана. У одной из них диагностировали серьезные травмы.

Ройс каталась на тюбингах вместе с двумя подругами по реке Джефферсон, когда увидела выдру. «Я даже не успела произнести фразу "за тобой выдра", как она набросилась на нее», — вспоминает она. Спустя несколько мгновений животное переключилось на Ройс. Выдра пять минут не отставала от девушки и за это время покусала ее за лицо, руки, уши, кисти, ноги и лодыжку. В конце концов девушкам удалось выбраться на берег, и злобная выдра уплыла. «Без всякого преувеличения, по правде говоря, я не думала, что выберусь из этой реки. Я не знала, выберутся ли мои подруги. Но по милости божьей мы выжили», — рассказывает Ройс. Пострадавшие вызвали службу спасения. Определить их точное местоположение было трудно, так как они находились в отдаленной части реки. Пострадавшие провели час на берегу, прежде чем заметили вдалеке машину спасателей. Для того чтобы привести помощь, одна из подруг пробежала до спасателей более трех километров.

По словам Ройс, в ожидании спасателей она истекала кровью, не понимая, что происходит, и сомневалась, что выживет. Чтобы не терять сознание и сохранять спокойствие, она сконцентрировалась на сорняках напротив нее и считала в обратном порядке начиная с 99. «Я не могу объяснить, что я почувствовала, увидев мигалки спасательной машины. Я снова почувствовала надежду. Они нашли нас. Они нашли нас! Мы больше не были одни», — говорит она.

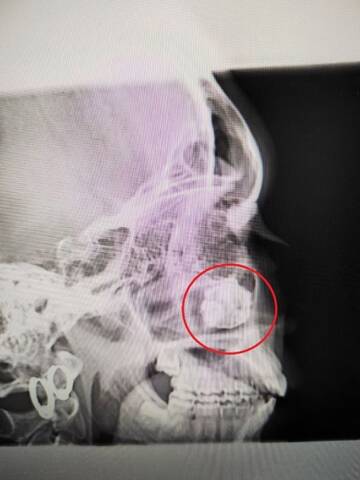

Ройс доставили в местную больницу вертолетом, а двум другим пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте происшествия. Позже их госпитализировали для дальнейшего лечения. Им оказали медицинскую помощь и сделали вакцины от бешенства. Ройс наложили множество швов. Она также перенесла операцию на лице и ушах. В настоящее время пострадавшие восстановились и вернулись домой.

Не менее жуткое событие произошло утром в среду, 14 августа, когда семейство выдр напало на двух подростков, которые плавали в калифорнийском озере Шаста-Лейк. Когда 13-летний Крис Уитни и 14-летний Иаков Саваж спрыгнули со скалы в водохранилище, на них напали от трех до пяти животных и преследовали их по узкой протоке, пока они плыли к берегу. Ребята получили травмы на шее, руках и ногах. Они были доставлены в больницу для проведения профилактики от бешенства. Крис рассказал, что выдры «просто продолжали нападать на наши руки и ноги». «Там была одна, которая плавала вокруг нас кругами и набрасывалась на нас, что бы мы не делали. Я помню, как, оглядываясь на нее, видел ее острые зубы. Каждый раз, когда она будто бы уплывала, я знал, что она собирается атаковать и обязательно вернётся. Это просто самая страшная вещь в моей жизни, которую я никогда не забуду».

С 1875 года Океанографическим обществом задокументировано 39 случаев нападения выдр на человека. Ни одно из нападений не привело к гибели людей, и всё бы ничего, если бы не тот факт, что 20 случаев произошли за последние 10 лет, а так же то, что у трети выдр был обнаружен вирус бешенства, что указывает на возможность нахождения в воде животного с болезнью, которая должна вызывать у них водобоязнь.

Один из таких случаев, когда бешеное животное точно вышло из воды, произошёл в Сэнди-Бич (южный Рокленд). На пляже было много детей и родителей, которые наслаждались теплой погодой, когда вышла речная выдра. Она начала преследовать детей по всему пляжу.

Находившаяся там Нэвинс взяла свой мобильный телефон, чтобы записать видео и увеличила зум. Выдра подбежала к ней, сделала восьмерки вокруг ее ног, а затем прижалась к одной ноге и не отпускала. Супруг Нэвинс, Уэстли, используя шумовку, начал атаковать выдру, которая отказалась отпускать её еще несколько минут. Наконец он смог загнать ее обратно в воду. Он сказал, что она издавала шипящий звук. Невинс рассказала, что после этого она и ее друзья попытались убежать с пляжной зоны, но это было слишком поздно. Когда они пытались уйти, выдра вернулась. «Она кричала, поднимаясь по лестнице», вспоминала Невинс. «... В тот момент кровь была уже повсюду». На место происшествия были вызваны полиция Рокланда и морской патруль штата Мэн. Полицейским из Рокленда пришлось стрелять в животное. Лабораторный анализ подтвердил, что животное болело бешенством. Не будь выдра застрелена, она, вероятно, умерла бы сама через 7-10 дней. «Если бы она напала на ребенка, это было бы в 10 раз хуже, чем нападение на взрослого», сказала Невис. Она и Кристин Маршалл сказали, что им грустно, что выдра была застрелена, но они подчеркнули, что ничего не сделали, чтобы создать эту ситуацию. Невинс сказала, что это был травматический инцидент, который будет с ней на всю оставшуюся жизнь. «Мы как будто побывали в кино», добавила Кристин.

Отредактировано Бобёр-людоед (2024-09-11 20:34:25)